COLUM

高血圧症になるとどうなる??放っておくと危ない。改善方法と治療法について

高血圧症ってどんな病気?

高血圧症とは、体を動かしたり寒さを感じたりしたときの一時的な血圧上昇とは違い、安静時でも慢性的に血圧が高い状態が続いていることを高血圧症といいます。

収縮期血圧が140mmHg以上、拡張期血圧が90mmHg以上の場合をいい

どちらか一方でもこの値を超えていると高血圧症と診断されます。

自覚症状がほとんどなく、放置してしまうと心疾患や脳卒中など

生命を脅かす病気につながるため「サイレント・キラー」といわれています。

塩分の取り過ぎや肥満、ストレス、運動不足など生活習慣による要因

体質などの遺伝的要因のほか、腎臓疾患やホルモン異常などの病気によって引き起こされることもあります。

高血圧症の患者は推定で4300万人とされており

基本的に自覚症状のない病気ですが、肩凝りや頭重感、めまい、動悸、息切れなどの症状が出る場合もあります。

高血圧症の状態を放置していると血管の壁に常に圧力がかかっている状態になるため、血管が硬くなる動脈硬化が起こり、脳梗塞や脳出血、狭心症、心筋梗塞、慢性腎臓病など重大な病気につながることもあります。

自覚症状がほとんどないので、普段から血圧を測る習慣をつけることが大切です。

一番の原因は?

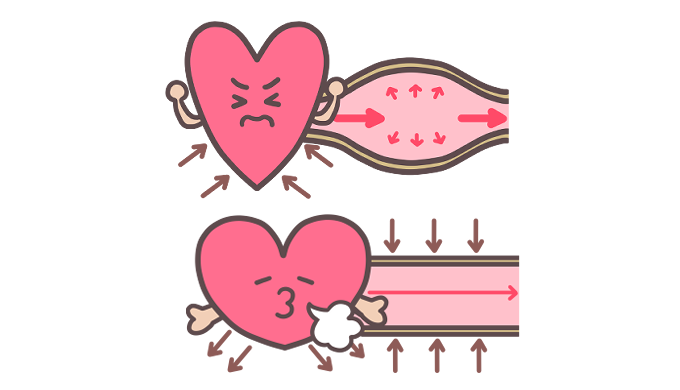

心臓から血液を送り出すとき、血液によって血管の壁にかかる圧力を血圧と言います。

血圧の高さは心臓が血液を押し出す力と血管の広がり方(=硬さ、あるいは柔軟さ)で決まり、血液が血管の壁を押す力が強くなるほど高くなっていきます。

高血圧症には腎臓疾患や内分泌異常

心臓、血管の異常などが原因で起こる「二次性高血圧」と主に体質的な要因(親が高血圧であるなどの遺伝的要因)と他のさまざまな要因が加わって発症する「本態性高血圧」があります。

本態性高血圧は、体質的に高血圧になりやすい人に塩分の取り過ぎ

喫煙、過度の飲酒、運動不足、ストレス、加齢などの要因が加わることによって引き起こされます。

長期にわたって塩分を取り過ぎると血管の柔軟性が失われて血圧が上がってしまいます。

また、肥満によって血圧をコントロールするホルモンや自律神経の働きが乱れることも血圧上昇の原因になります。

すなわち、体質的な要因の大きい本態性高血圧も生活習慣が大いに関係しています。

なお高血圧の90%は本態性高血圧であるとされます。

治療法

生活習慣などが悪化の原因とされる本態性高血圧症の場合は

血圧上昇につながる生活習慣の改善と薬物療法を組み合わせて治療することがおすすめです。

塩分摂取量を1日6g以下に抑えることを心がけ、動物性脂肪を控えるなどの食事療法のほか

日常的な運動(有酸素運動)、禁煙、体重管理などの生活習慣の指導が行われます。

軽度の高血圧症の場合は生活習慣改善で血圧が正常になる場合もありますが、食事と運動だけで改善が見られない場合は降圧薬を服用することもあります。

降圧薬には血管を広げる働きのあるカルシウム拮抗薬

血圧を上げるホルモンの働きを抑制するACE阻害薬やARB

循環する血液量を減らす利尿薬

交感神経が過剰に働くことを抑えるβ遮断薬などがあります。

症状に応じて複数の薬を組み合わせて服用します。

生活習慣の見直しと降圧薬をうまく組み合わせることで

効率良く血圧を下げる効果が期待できます。

また二次性高血圧の場合は

高血圧の原因になっている疾患に対する治療を行い改善していきます。

・塩分摂取の制限

日本人の成人に勧められている1日の塩分摂取の目標値は

男性7.5g未満女性6.5g未満です。

高血圧患者においては、1日6g未満となっています。

・適正体重の維持

平均体重の人と比べて肥満の方は高血圧が2~3倍多くみられています。

また、肥満は高血圧だけでなく心臓・血管病の危険因子の1つです。

体重を標準体重にすると

脂質異常症・高尿酸値・血糖値なども適正に近づく可能性があります。

・禁煙

喫煙は血管を収縮させ血圧を上げる作用があります。

また、血液の流れを悪化し血液が凝固しやすくなり動脈硬化の原因となります。

肺がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)のリスクもあるので禁煙を勧めます。

・アルコールの適量摂取

アルコールにもタバコ同様の血圧を上げる作用があります。

脳卒中や心臓病、肝臓病などの原因にもなります。

適度な量を摂取するようにしましょう。

・食事管理

塩分、炭水化物を控え血圧を下げる効果があるミネラルを含む食材(緑黄色野菜・果物・海藻・豆類など)を多く摂取するよう意識しましょう。

血糖値が高い方は果糖の多い果物は控えめにし

腎臓疾患がある方はカリウム(果物・野菜・海藻など)の過剰摂取で

悪化することもあるので医師に相談して下さい。

・適度な運動

酸素をたくさん使う有酸素運動(歩行・ジョギング・水泳)は

長期間繰り返し続けると血圧を下げる作用があります。

しかし、過度な運動は心臓に負担を及ぼす可能性がありますので

主治医と相談しながら行うようにしましょう。

・ストレスを避ける

血圧は、ストレスによっても変化していきます。

ストレスはなるべく早く解消し心身ともにリラックス状態になれるように

休養を十分にとりストレスによる血圧の上昇を取り除くようにしましょう。

まとめ

高血圧症は早めに対処すれば防げる病気です。

高血圧を指摘されたら、早めに医療機関を受診し

原因は何か・治療を必要とするかなどをまずは知ることから始めていきましょう。

店舗情報

⚫︎Filament AOYAMA

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒107-0061

東京都港区北青山2丁目12-33 青山テラス 1F ACN

03-6434-7239

⚫︎Filament EBISU

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1丁目5-2 恵比寿 JEBL5階

03-5724-3369

⚫︎Filament TORANOMON

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒105-0001

東京都港区虎ノ門3丁目22-14 エミタス虎ノ門ビル1102

03-5422-1077

⚫︎Filament UMEDA

▼営業時間

11:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田2丁目2−2 ヒルトンプラザウエスト305

06-6556-9000

⚫︎Filament SHINOSAKA

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒533-0033

大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目19-9 UKI SMILEビル 6階

06-6326-0117

⚫︎Filament FUKUOKA

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2丁目3-21 Fundes天神西通り 2階

092-791-8772

⚫︎Filament MIYAZAKI

▼営業時間

10:00~20:00(年中無休:年末年始を除く)

〒880-0031

宮崎県宮崎市船塚1丁目120-2 船塚プラザ 1F

0985-25-8701