COLUM

坐骨神経痛とは?-原因・改善方法-

坐骨神経痛とは

「坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)」という言葉を聞いたことはありますか?

坐骨神経痛とは、病名ではなく下肢あらわれる症状の総称で

痛みや痺れが続く状態を言います。

具体的には、お尻・太ももの裏・ふくらはぎ・すね・足先などに

「ビリビリ」「ピリピリ」「チクチク」「ジンジン」「ズキズキ」といった痛みや痺れを引き起こします。

このような痛みや痺れが続くのは辛いですよね…。

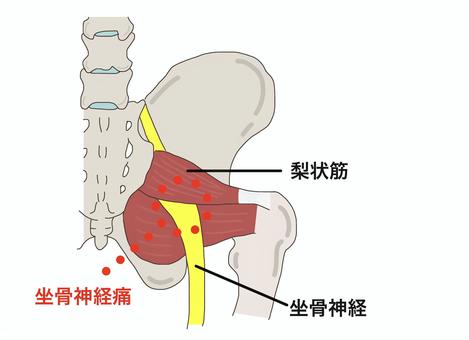

そもそも坐骨神経とは

脊髄からお尻を通って足や足先まで広がる末梢神経のことで

主に足の筋肉や感覚を支配しています。

腰椎から足の指まで伸びていて、末梢神経の中では最も太く

長さも1mと長い神経なのです。

何らかの原因によってこの坐骨神経が圧迫されることで

下半身の様々な部位に強い痛みや痺れを引き起こしてしまうのが坐骨神経痛です。

坐骨神経痛の症状としては、主に以下のようなものがあります。

1.痛みや痺れ感じる。また、足に力が入りづらくなる。

2.長時間立ち続けることがきつい。

3.長時間座り続けるとことがきつい。

4.腰を反らしたり、かがむと痛みが強く出る。

5.歩いていると痛みや痺れが出てくるが、少し休むことでまた歩くことができる。

もしこれらの症状がある場合、坐骨神経痛の可能性が疑われますが

必ずしも坐骨神経痛であるとは限りません。

このような症状があると、日常生活に支障が出たり

さらには重症化するとじっとしているのも耐え難い状況になってしまいます。

少しでも当てはまる症状があれば、早めに改善を試みて重症化を防ぐようにしましょう。

坐骨神経痛の原因

坐骨神経痛の原因としては、主に以下のようなものがあります。

1.椎間板ヘルニア

脊椎の椎間板が変形し、坐骨神経を圧迫することで痛みを引き起こすことがある。

2.腰椎の変形

腰椎の変形やすべり症、腰椎分離症などが原因で

坐骨神経が圧迫され、痛みや痺れを引き起こすことがある。

3.脊柱管狭窄症

脊柱管が狭くなり、坐骨神経が圧迫されることで痛みや痺れを引き起こすことがある。

4.骨粗鬆症

骨密度の低下によって、脊椎が圧迫骨折を起こし

坐骨神経を圧迫することで痛みを引き起こすことがある。

5.筋肉の緊張

腰周りの筋肉が緊張し、坐骨神経を圧迫することで痛みを引き起こすことがある。

6.肥満

過剰な体重が腰椎にかかる負荷を増加させ、坐骨神経を圧迫することで

痛みを引き起こすことがある。

7.外傷

腰椎や骨盤部分に外傷を受けることで、坐骨神経を圧迫することがある。

これらの原因によって、坐骨神経が圧迫されることで坐骨神経痛が引き起こされます。

中でも多いのは筋肉の緊張によるものです。

痛みや痺れが出ても続いてはいない、楽な姿勢がある、お風呂に入ると楽になるという場合であれば、筋肉をアプローチして改善する可能性が多いにあります。

痛みをとるにはどうしたらいい?

では、痛みを取るにはどうしたら良いでしょうか。

ここでは坐骨神経痛を改善するためのストレッチを2つご紹介します。

①座ってできるストレッチ

【ストレッチの手順】

1.椅子に浅く腰かけましょう。

2.片方の足の外くるぶしを、反対側の膝の上にのせます。

3.その姿勢のままゆっくりと前屈していきます。

4.ゆっくりと呼吸をしながら20~30秒かけてお尻の筋肉を伸ばしていきましょう。

5.反対側も同様に行います。

②寝ながらできるストレッチ

【ストレッチの手順】

1.床やベットに仰向けなりましょう。

2.片方の膝の後ろを両手で抱えます。

3.その姿勢のままゆっくりと足を曲げ伸ばしします。

4.お尻と太ももの裏が伸びるのを感じながら繰り返し曲げのばししていきましょう。

5.反対側も同様に行います。

少しでも痛みや痺れが楽になるのであれば、続けていくことで改善に繋がるでしょう。

また、予防するためにも普段からストレッチしておくことも大切です。

まとめ

いかがでしたか?

もし、坐骨神経痛を放置すると、歩くことが困難になって運動不足や筋力の低下し、動くのが辛くなってしまいます。

そうなると、生活の自由度が低下していき、介護が必要になる可能性も高まってしまいます。

こうした悪循環を防ぐためにも

痛みが悪化する前に、改善や予防を心がけるようにしましょう。

店舗情報

⚫︎Filament AOYAMA

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒107-0061

東京都港区北青山2丁目12-33 青山テラス 1F ACN

03-6434-7239

⚫︎Filament EBISU

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南1丁目5-2 恵比寿 JEBL5階

03-5724-3369

⚫︎Filament TORANOMON

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒105-0001

東京都港区虎ノ門3丁目22-14 エミタス虎ノ門ビル1102

03-5422-1077

⚫︎Filament UMEDA

▼営業時間

11:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田2丁目2−2 ヒルトンプラザウエスト305

06-6556-9000

⚫︎Filament SHINOSAKA

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒533-0033

大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目19-9 UKI SMILEビル 6階

06-6326-0117

⚫︎Filament FUKUOKA

▼営業時間

9:00~21:00(年中無休:年末年始を除く)

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2丁目3-21 Fundes天神西通り 2階

092-791-8772

⚫︎Filament MIYAZAKI

▼営業時間

10:00~20:00(年中無休:年末年始を除く)

〒880-0031

宮崎県宮崎市船塚1丁目120-2 船塚プラザ 1F

0985-25-8701